開啟時光隧道的門~走入岸裡社區上社會課

三年級社會介紹到社區的形成及發展,透過老師們努力的聯繫與規劃課程,與本校本土領域的超級講師鄭昌政老師及地緣關係有著緊密結合的退休主任潘淑清主任於3月22日在岸裡社區開課,社區成為教學場域,三年級小朋友們到社區上社會課。

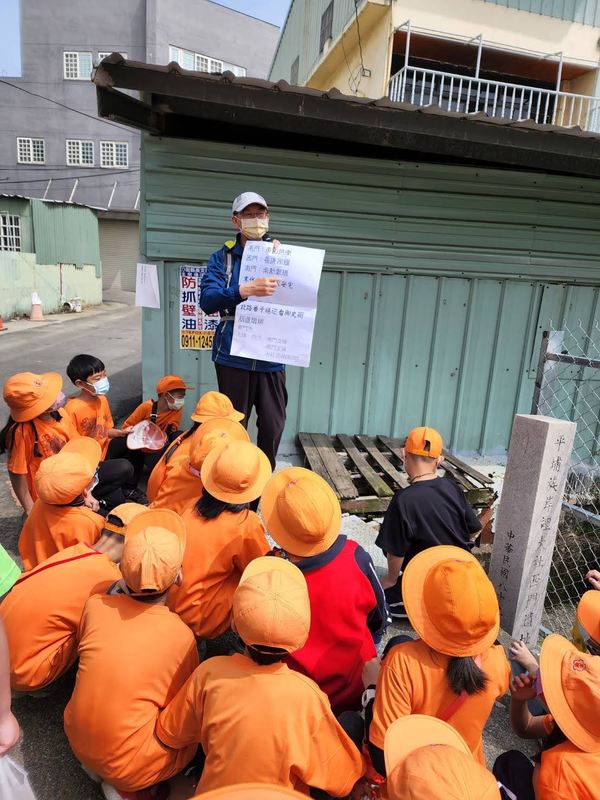

這一天,由鄭昌政老師帶領三年級師生從岸裡國小出發,第一站來到當時居住此地---巴宰族的生活空間,岸裡大社西門遺址, 岸裡大社原設有閭門四座,因年久失修及地震毀損拆除,末代通事潘永安宅邸遺址及可能為通事公廨之潘清洽宅(傳為第一代漢人通事張達京舊宅)遺址六處,均立碑柱定址,為歷史留下紀錄。接著走進小巷子不久,出現在眼前的大社教會,門內站著一位面帶笑容的長輩,正是當時此地巴宰族的末代公主-潘淑清主任及新到任的許牧師,他們親切地引領大家進入教會就座,開始今天的介紹。

首先介紹大社教會的由來,當時潘開山(武干)從豐原市(葫蘆墩)移居埔里愛蘭(烏牛欄)在1870年有一天打獵時不慎被槍彈打傷,傷勢嚴重,求醫無效,幸得介紹至台南府城,蒙馬雅各醫生治癒,在治療期間信了耶穌;他關心族人的得救,就向馬雅各醫師請准李豹傳道向族人傳福音,回程路經大社就暫住在其女婿潘純熙之家,這時李豹向大社的族人傳道,不久巴宰族群集體改信基督教。於是1871年以「耶穌聖教」名義開設教會1872年李庥牧師興建第一座禮拜堂。至今已擁有百年歷史,我們還聽主任介紹當時巴宰族人的演進及岸裡大社的由來,透過資料及舊照片的呈現,讓大家對當時的文史有更進一步的了解。

離開教會後,大家來到岸裡大社東門遺址,這裡的紀念碑很不一樣,它是一個方形的平面碑,形狀像是水溝蓋,可惜當日前往時它被車子擋住了,只能從照片中認識,下一站來到通事張達京的故居,這裡有段特別的割地換水的故事。所謂的割地換水就是以地權換水權之意,即巴宰族用土地與漢人交換灌溉用水的事件。張達京於雍正元年(1723)因耕墾需水,而取水必先立碑劃定該社 地界,乃與岸裡社(今大社)第二任土官阿藍之子潘敦仔等,以「割地 換水」之方式,在朴仔籬口獨資築埤,引進大甲溪水至田疇灌溉。所採 「割地換水」方式,係以「漢八,番二」之比率分水,以灌溉今神岡鄉、 大雅鄉等全部面積達一千餘甲之土地。此乃今葫蘆墩圳下埤支線區域, 亦為葫蘆墩圳開創之緣起,更是大臺中開發之啟端。

離開此處後,來到當地的信仰中心---岸興宮,距離它十公尺處正是岸裡大社南門遺址, 在大社村巴宰族尚未接受基督教洗禮前,為大社村村廟,是居民主要信仰中心之一。 同治十年(1871)潘姓居民全體改信基督教後,教會取代岸興宮成為潘姓巴宰族後裔的信仰與日常聚會中心。

短短的兩節課下來,透過鄭昌政老師的專業帶領和解說,讓師生們對於居住的社區有更進一步的認識,獲益良多,彷彿開啟了時光隧道的門走了一遭,真是很寶貴的體驗之旅。