武魂隱於校,在服務裡找回童心

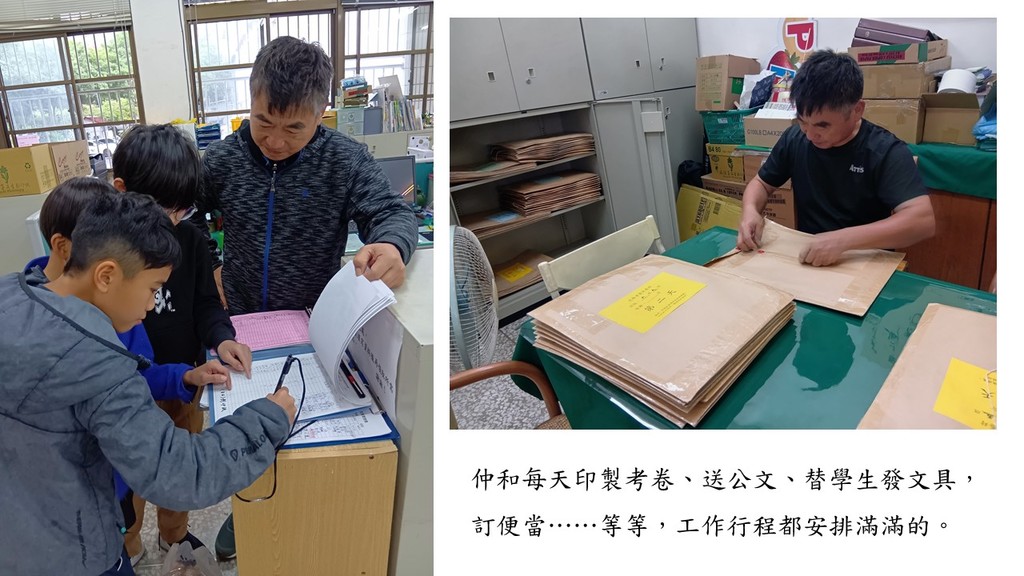

在臺中市西區大勇國小的行政辦公室裡,有一位總是笑容可掬、動作俐落的職員,協助老師印卷子、送公文、替學生發文具,幫同仁訂便當,活動時還負責場地器材,支援任務。他待人親切、處事俐落,是大家公認的好幫手。但很少人知道,這位每日穿梭校園的行政人員,曾是一位領兵帶隊的國軍軍官。

他叫陳仲和,過去在軍中以英挺的身形與冷靜穩重的領導能力廣受同袍敬重。他強調「帶隊要帶心」,不只重視紀律,也深諳人性;在部隊裡,他既能指揮作戰,也能安撫士氣,是部屬眼中仁義的好長官。然而,就在仕途漸入高峰之際,他做出一個令人意外的選擇——為了照顧病重的父親,他毅然退役,回到家中照顧父親,直到守孝為止。

這個選擇,使他錯過了升遷,也讓他告別了熱血的軍旅生活。但對陳仲和而言,這並不是退讓,而是一種更深層的堅持。他說:「軍人最重情義,我選擇回來照顧父親,是另一種戰場上的擔當。」

退役後的生活一度讓他感到迷惘。從節奏緊湊、命令明確的軍中生活抽離出來,日子忽然變得鬆散無章。為了不讓自己停滯,他應徵進入國小擔任學校職員,開始一段截然不同的職涯。

儘管身分轉換,但他的軍人氣質從未淡去。他熟稔各式器材操作,是學校活動中的幕後主力,每回大型集會或典禮,他總是第一個到場、最後一個離開。他的做事風格乾脆俐落,從不推諉;不論是幫忙訂餐還是臨時印卷子,他都當作「任務」完成,從不馬虎。

更令人敬佩的是,他並沒有因環境轉變而自怨自艾。他以軍中訓練出的紀律與責任感,默默守護著校園的一角。漸漸地,他從同仁眼中的協力者,變成大家信賴的對象。不少老師在煩惱中找他傾訴,孩子們也愛找他幫忙,因為他總是願意聽、願意做。他不高談理想,只是在每一件瑣事中,把自己放得穩妥而踏實。

偶爾,有昔日軍中戰友來訪,感慨這位本可高升的將才,如今竟在國小服務。他們說:「你若還在軍中,早就待在更大的單位了。」他總是笑笑地回應:「有些戰場,不在地圖上。」

他曾用拾來的樹枝與果實的核,削成一頭小驢,放在辦公室窗邊。那頭驢子栩栩如生,眼神堅定地望著遠方。他說:「這驢子,腳短但能負重,走得慢,卻一步一步不退縮。」

下班後,陳仲和與妻子一同學習社工課程,對人文關懷與實務技巧深感興趣。他們總是並肩而行,彼此勉勵,希望把所學實踐在生活中。他沒有停在「退役」的身分,而是在生命的後半場,積極探索服務與奉獻的新方式。

在大勇國小這段歲月裡,陳仲和未曾忘記軍旅生涯中所鍛鍊出的堅毅與擔當。他將過去領導一支隊伍的胸懷,轉化為默默撐起校園一隅的肩膀。在這裡,他不再高聲令下,而是以靜默行動,回應孩子與同仁的每一個需要。

有時,他坐在辦公室一角,手上把玩著自己削出的木頭小驢,眼神望向窗外草地,彷彿那視線早已越過操場,遠遠落在更深的使命感上。

武魂未隱,只是換了一種方式存在。曾經的軍官,今日的夥伴,陳仲和在這片校園裡,不再以軍階定義身分,而是以服務與溫柔,守住那份不曾動搖的初心。他不求掌聲,但那股沉靜的力量,早已在孩子的笑聲與夥伴的信賴中,留下了不可取代的印記。