山羊班炊飯初體驗

位於台中工業區的南屯幼兒園佔地廣闊,在都市叢林中為了讓孩子們有盡情玩樂的空間,特別在幼兒園後院規劃約一千坪的戶外空間,提供大家使用。現代生活緊湊,雙薪家庭較多外食機會,鮮少有機會能夠讓孩子看到食材的原貌。我們擁有這一大片綠地,非常適合進行食農教育,在園長的帶領下,全體師生共同努力,將大肚山特有的沙地一點一滴改善成能種植蔬果的土壤,各班收穫的成果每每都讓人驚奇。山羊班何佩珊老師和林憶婷老師從小班開始,利用後院土地進行食農教育推廣,讓山羊班學生了解日照對農作物的重要性,學習不同食材的生長過程皆不相同,赤腳踩在泥土地感受農耕的魅力。他們嘗試種植出許多農作物,例如:紅蘿蔔、蕃茄、毛豆…等,這幾樣是大多數孩子不喜愛的食材,經過簡單烹調後,原本愛挑食的也都吃得津津有味。台灣擁有高溫多雨氣候及廣大的平原,稻米收穫量一年兩次,有「稻米王國」之稱,白米也成為國人生活中的主食。但在幼兒園的較貧瘠土地很難種植出稻米,老師看著每天午餐時廚房人員送來香香米飯,靈機一動決定先帶著孩子體驗,自己煮出好吃的白米飯。

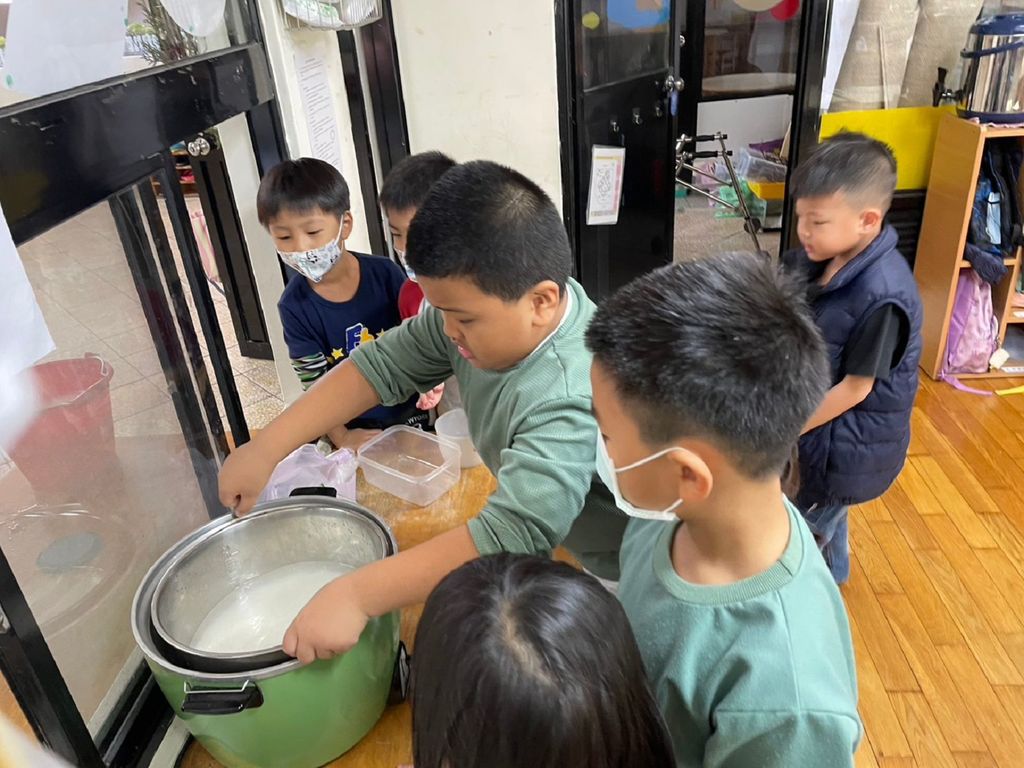

園內有自設廚房,由廚房人員烹調每日午餐及點心,煮飯所須用品應有盡有。但萬事俱備只欠東風,山羊班需要一位煮飯高手來為學生示範煮飯過程,特別邀請經驗豐富的廚房阿姨一起參與。計算好所需的生米後,先請學生利用感官去感受米的原始樣貌,有些孩子用手觸摸感覺「硬硬的」;有些孩子利用嗅覺認為聞起來「香香的」;或是用眼睛看覺得「小小的」,大家的想法都不盡相同。再將米放在加入清水的瀝水籃中,阿姨說:「太用力洗米會讓營養成分流失,要輕揉搓洗喔!」。接著換小小廚工洗米,老師和廚房阿姨在旁協助,大家都非常仔細地翻動米粒,確實清洗3遍。並請學生們觀察洗米水的變化,從混濁到清澈就是米變乾淨的證明,最後把水分瀝乾放到煮飯鍋中,『粒粒皆辛苦』,大家一顆米粒都不放過。阿姨特別提醒,洗過米的水有豐富的營養素,可以將洗米水保留起來到後院幫植物們澆水。洗米步驟完成,山羊班的學生誠摯的向廚房阿姨表達感謝,阿姨也對於學生們認真地體驗給予大大的讚賞,接著要回去班上,往煮出好吃白米飯的下一步前進囉!

將生米煮成熟飯的變化其實就是澱粉糊化,而澱粉糊化成功需要水、熱和給予足夠的時間,讓每一粒米飯煮熟,所以師生們一起進行討論。先根據生米多寡來計算所需的水量請學生倒進內鍋中,水份太多米粒糊化程度高,容易煮成稀飯,反之就會變得太硬不好吃。加熱的部分老師在教室準備了一個大電鍋,外鍋倒入適量的水來確保煮飯時間充足,接著請學生輕輕按下煮飯鍵看到電源燈亮起,準備迎接成果。等待的過程非常煎熬,孩子時常在電鍋旁徘徊,感受蒸氣的熱度,聽著鍋子裡沸騰的聲音,一直詢問:「飯煮好了沒~~?」,尤其是米飯香味開始飄散到班級各個角落,大家都非常期待。一段時間過後,突然聽到〝登〞的一聲,有人大叫:「煮好了!」。全部學生圍繞在旁倒數,老師打開鍋蓋時蒸氣直衝天花板,熱騰騰的白飯出爐了!視聽嗅觸覺都已滿足,當然不能忘記最重要的味覺,只嘗一口怎麼足夠呢?當然要吃一大碗才可以慰勞今天小小廚工們,每位學生吃著自己煮出的白米飯,和廚房人員精心烹調的配菜,實在是太滿足了。

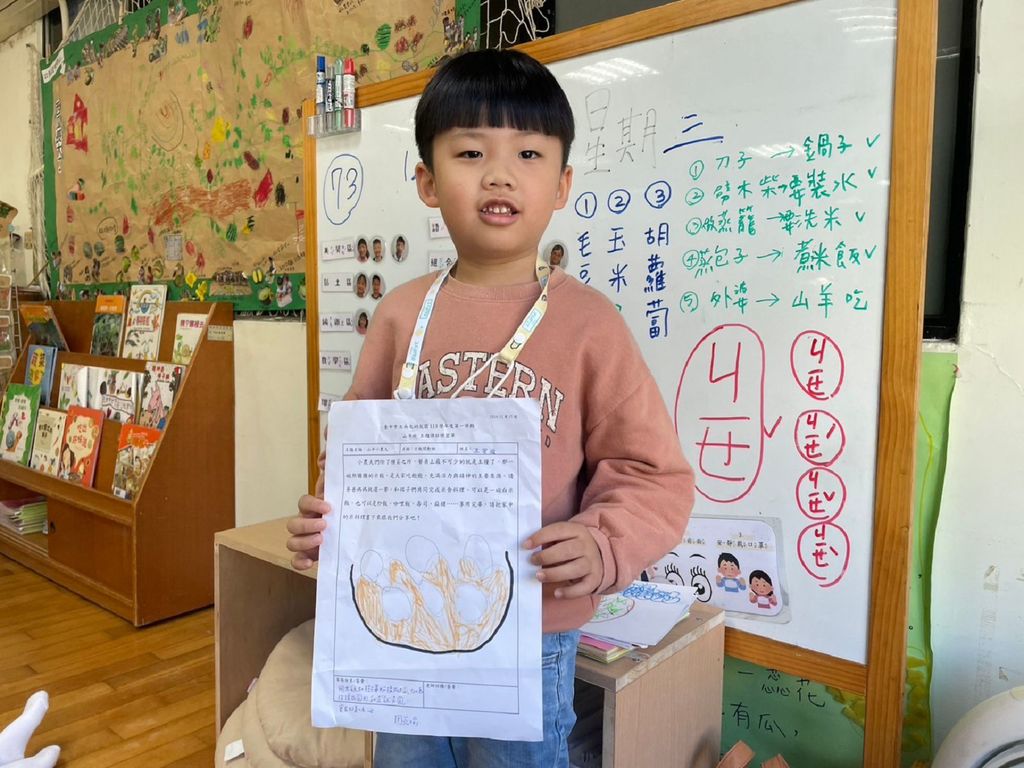

課程持續進行,老師試著在白米中加入不同五榖根莖類和各種食材,例如:毛豆、糙米、芝麻、栗子…等,讓孩子吃出米飯新風味。雖然偶爾會因為浸泡時間和水量而影響飯的口感,但孩子們一點兒都不在意的完食,把吃飯變成一件開心的事情。剛成為新手奶奶的廚房人員蔡怡萱說:「煮飯是平常簡單不過的事情,但是向幼兒園的孩子解說卻須費了一番功夫,不過看到他們認真地聽,最後成功煮出白米飯,我也非常開心。」山羊班學生吳允仁說:「洗米的時候很好玩,搓米的感覺很特別,我有拿洗米水去山羊班的田裡幫忙正在長大的小白菜和紅蘿蔔澆水,希望他們快快長大。」另一位學生張恩綾說:「剛開始洗米的時候我以為洗米水很髒,很擔心被噴到,吃到剛煮好的白飯,感覺比以前的飯還要熱,但是更好吃。」另一位學生王宥竣說:「在家媽媽把白飯加入地瓜粉,讓我搓成一顆顆圓球,煮出來變成好吃的湯圓,我畫在學習單裡跟同學分享。」山羊班老師們說:「食農教育最溫馨的目的,就是孩子們能好好享用餐桌上的食物,每一口都是自己開心地送進嘴裡,主動品嘗食物的美味,今天我們也首次挑戰了紅蘿蔔飯,沒有擔心的紅蘿蔔味,反而是米粒吸飽了紅蘿蔔汁而透出紅橘色,真的就像繪本裡的『晚霞飯』,色香味俱全,本來對吃飯興趣缺缺的孩子也來盛裝第二碗,開心吃飯、用心吃飯,就是課程最閃閃發亮的收穫。」護理師陳婉軒說:「在安排學校餐點時,食物安全和健康飲食是第一要件,其次就是希望孩子吃得開心。在這次煮飯體驗中看到山羊班學生認真對待每一顆米,把飯菜吃光光,是師生最大的成就感。」